发布日期:2025年08月11日 10:36 浏览次数:次

“小秾人”碳索绿途暑期社会实践服务团赴江苏各地开展实践活动

前往高邮市开展河道清洁活动

7月17日,“小秾人”碳索绿途暑期社会实践服务团前往高邮市汤庄镇汤庄村,开展河道清洁实践活动,带队老师郑华伟与团队12名成员共同参与本次活动。

在当地村干部的积极配合下,活动有序推进。团队成员分为两组同步行动:一组携带捞网、垃圾袋等工具,沿河道集中清理水面漂浮物、岸边枯枝败叶及塑料废弃物,重点整治河道沿岸卫生死角;另一组深入村民家中及河岸周边,通过面对面讲解、案例分析等方式,向村民科普河道污染的危害、日常护河小技巧等环保知识,引导村民养成保护河道的良好习惯,增强生态环保意识。通过实践,有效改善了河道局部环境,提升了村民对河道保护的重视程度。

前往兴化市开展本地特色产业走访调研

7月18日,“小秾人”碳索绿途暑期社会实践服务团前往泰州市兴化市南赵村农副产品产业园与东浒村兴亿虾苗有限公司,开展本地特色产业走访调研,带队老师郑华伟与团队12名成员参与本次活动。

在南赵村与东浒村村委会的支持协助下,团队成员先来到南赵村农副产品产业园,该产业园涉及茶叶的生产到加工全过程工作。据了解,茶叶产业已成为南赵村乡村振兴的重要支柱产业,近年来该地茶叶平均价格可达每公斤1500元,充分带动了该地经济发展;随后,团队成员前往专注罗氏沼虾养殖与销售的东浒村兴亿虾苗有限公司,了解虾养殖产业的发展情况,当前,东浒村所在的周庄镇罗氏沼虾养殖面积约2500亩,亩均利润可达一万元,负责人表示,这离不开当地优良的气候和水质条件,接下来,当地将继续推进建设标准化养殖基地,带动更多村民走上养虾致富路。调研过程中,团队成员与当地农户积极互动,对当地特色产业发展情况有了更多更全面的认识。

前往兴化市开展红色文化基地参观学习

7月19日,“小秾人”碳索绿途暑期社会实践服务团前往泰州市兴化市薛鹏村,开展红色文化基地参观学习,带队老师郑华伟与团队12名成员参与本次活动。

伟大的薛鹏烈士安葬在薛鹏村。“抗日战争爆发后,薛鹏投身于民族自救的洪流,参与抗日救国活动,每到一个地方,他就尽全力帮助当地百姓,深受群众信任。1947年初,薛鹏来到当地敌占区,却被国民党反动派发现,不幸牺牲。”在基地讲解员的带领下,实践团成员们先后参观了薛鹏村革命历史展厅、英烈事迹陈列馆等区域,深入了解了当地革命斗争的光辉历程,深刻感悟到革命先辈们坚定的理想信念和崇高的精神品质。大家纷纷表示,要将红色精神内化于心、外化于行,以实际行动传承好红色基因。

此次红色文化基地参观学习活动圆满结束,也为本次“小秾人”碳索绿途暑期社会实践活动画上一个圆满句号。通过十天的深度实践,团队成员不仅见证了乡村生态文明建设的显著成效,更深刻认识到新时代乡村振兴的重要性。

红星军旅团赴南京市梅园新村街道开展主题实践活动

开展理论宣讲与素质教育实践活动

7月17日,红星军旅团走进南京市梅园新村街道,参与以“奋进现代化·奋力挑大梁”为主题的理论宣讲,并开展了体能训练与红色文化融合式教育实践活动,由徐东波老师带队,实践团9名成员参与。

本次实践活动形式多样、内容丰富,聚焦思想引领与素质提升双重目标。首先,团队与梅园新村街道联合举办理论宣讲座谈会,围绕“奋进现代化,奋力挑大梁”主题,团队成员结合自身经历,以通俗易懂的语言,分享青年视角下的责任担当与时代使命,现场交流氛围热烈。其次,实践团面向青少年开展排球基础知识科普课,讲解排球的基本规则、站位技巧及团队协作理念,并通过互动小游戏让学生初步体验体育精神。第三,组织青少年集中观看红色电影《我和我的祖国》,通过影片中的历史瞬间引导学生感悟国家命运与个人情感的深度连接。最后,团队还开展了队列基础训练,教授齐步走、行进、立定与敬礼等动作,提升学生的纪律意识与集体荣誉感。本次实践活动取得阶段性成果,不仅增强了街道居民尤其是青少年对国家政策、红色文化与体育素养的认识,也提升了实践团成员的社会服务能力与组织协调水平。团队成员纷纷表示,通过深入社区一线,更加深刻地体会到理论联系实际的重要性。

开展水资源保护志愿服务活动

7月20日,红星军旅团赴南京市梅园新村街道,开展以“守护绿水青山,共建生态文明”为主题的水资源保护志愿服务活动。此次活动由徐东波教授带队,实践团所有成员参与,得到了当地社区居民和街道办的积极支持与响应。

实践团成员通过“理论学习+实地行动”相结合的方式,深入了解区域内主要水体分布、水资源利用现状及生态保护政策,围绕节水知识、水质保护措施、垃圾分类与处理等内容开展宣传教育。随后,师生一行沿固城河段开展“巡河净滩”行动,大家分工明确、配合默契,手持垃圾夹、编织袋,对沿河两岸的塑料瓶、包装袋等白色垃圾进行了集中清理,用实际行动践行绿色理念。本次活动进一步加深了学生对“绿水青山就是金山银山”理念的理解,也有效提升了沿线居民的环保意识。初步统计,巡河过程中共清理岸边垃圾20余袋,整理河道杂物数十处,取得了阶段性成效。

开展国防教育主题社会实践活动

7月23日,“红星军旅团”暑期社会实践团赴南京市梅园新村街道开展以“赓续红色血脉,锻造强军之魂”为主题的国防教育系列活动。本次实践活动面向青少年营员开展,带队老师徐东波,团队成员包括实践团九名成员,得到了地方退役军人事务局、社区党群服务中心的大力支持。

活动期间,实践队围绕“强军故事讲述+红色精神传承”两大模块开展系列实践课程。在“退伍军人故事宣讲”环节,话务兵李阳阳、边防战士张晨、武警战士卢同扬分别讲述了自己在部队服役期间的真实经历,从雪域边疆到沙场练兵,从哨所守望到日常坚守,真实感人的故事深深打动了在场青少年。随后,在“老兵座谈会”中,实践团成员有幸对话抗美援朝老兵李发庆爷爷,倾听那段烽火岁月中的峥嵘记忆,进一步感受革命精神的崇高与震撼。

本次实践活动以真实军旅故事为引,以沉浸式课程体验为体,在引导青少年理解国防责任、激发爱国热情的同时,也锤炼了实践队成员的组织、沟通与育人能力。通过与退役军人、革命前辈的深度交流,同学们在精神层面得到洗礼,也对新时代青年的使命与担当有了更加清晰的认知。红色精神的接力棒正在代代相传,团队将以此次实践为起点,持续探索高校红色育人路径,为建设有理想、有本领、有担当的新时代青年群体贡献青春力量。

长三角地区农村基层理论武装调研服务团赴南京、扬州、南通开展主题调研

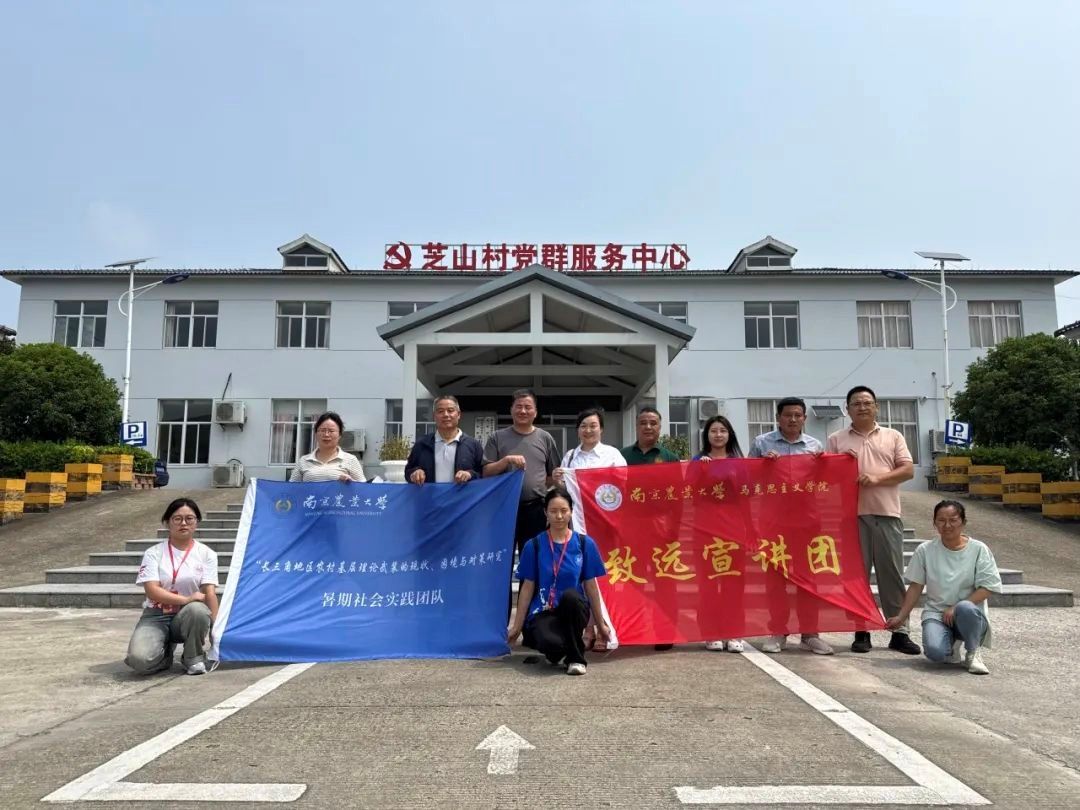

近日,学院党委书记刘勇、副书记杨博、“长三角地区农村基层理论武装调研实践团”师生,在各地方政府的大力支持下,深入南京市溧水区芝山村、石头寨村,扬州市邗江区方家巷社区、沿湖村以及南通市崇川区、海安市开展调研,进一步了解农村基层理论武装开展情况。吴国清教授、梁玉泉老师和许丽老师作为指导教师参加调研。

深扎一线摸实情,解码理论落地堵点

在芝山村,李其军书记为师生详细介绍了村两委在理论武装方面的具体做法,师生与村两委干部深入交流,并走进田间地头和农户家中,系统了解党员先锋、乡贤能人、专业师资的协同宣讲机制的实际运行效果。在考察“芝味坊”特色农产品展销平台时,学生们学习产销模式,提出利用“芝味坊”平台客流优势,开发“扫码听政策”有声角等建议,助力理论传播与特色产业深度融合。

在石头寨村,师生在红色李巷感受新四军的光辉历史和动人故事,第一书记蔡志良为师生介绍了当地理论宣讲的特色做法和成效。带着“如何让红色教育更吸引年轻人”的思考,师生登门拜访了宣讲员任生安老人,详细记录并整理了老人坚持开展六百余场“家庭党课”的感人故事与宣讲技巧。学生们围绕“如何让理论宣讲更深入人心”展开了思考与讨论,对乡土情怀有了更深的体悟。

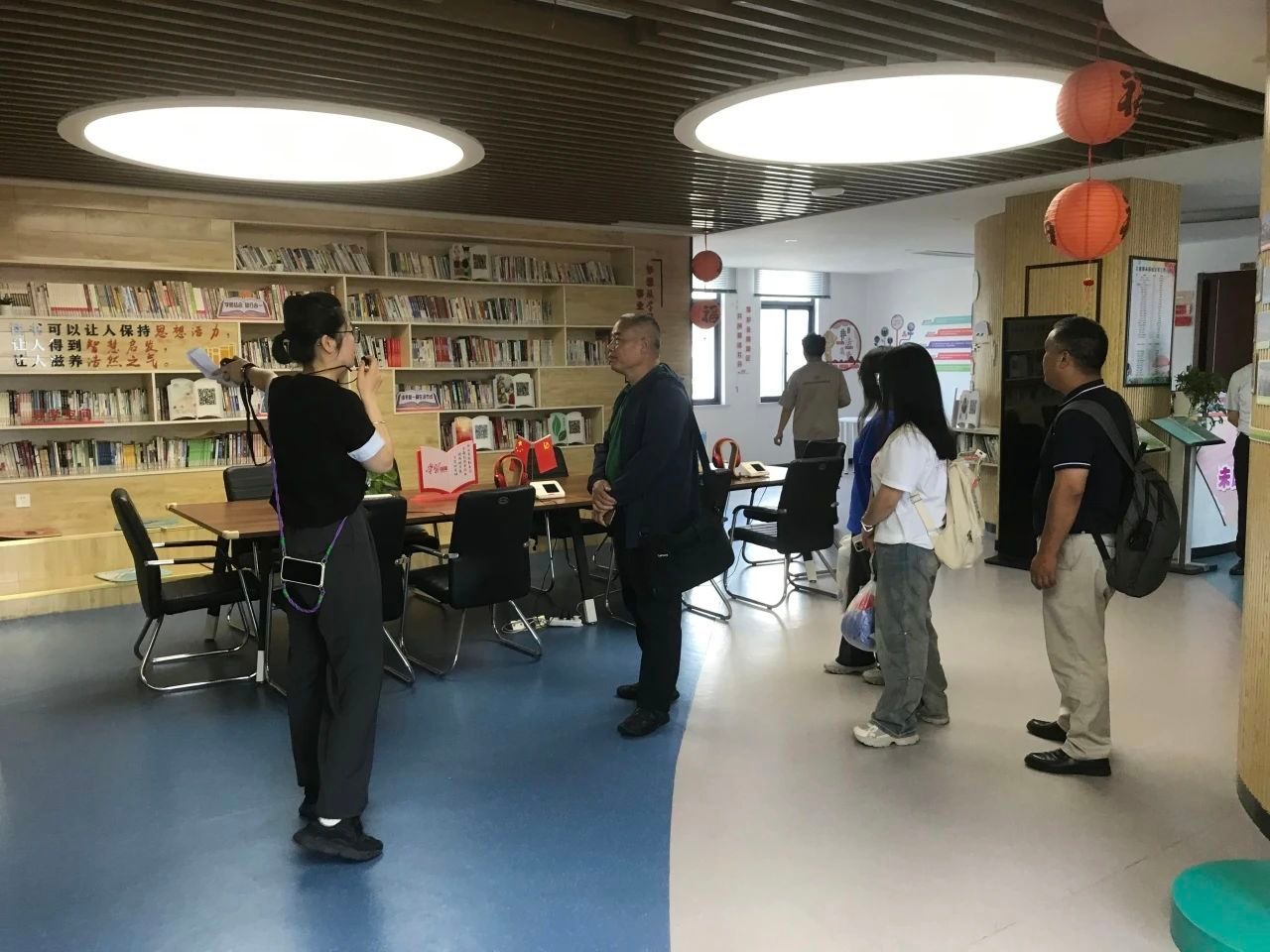

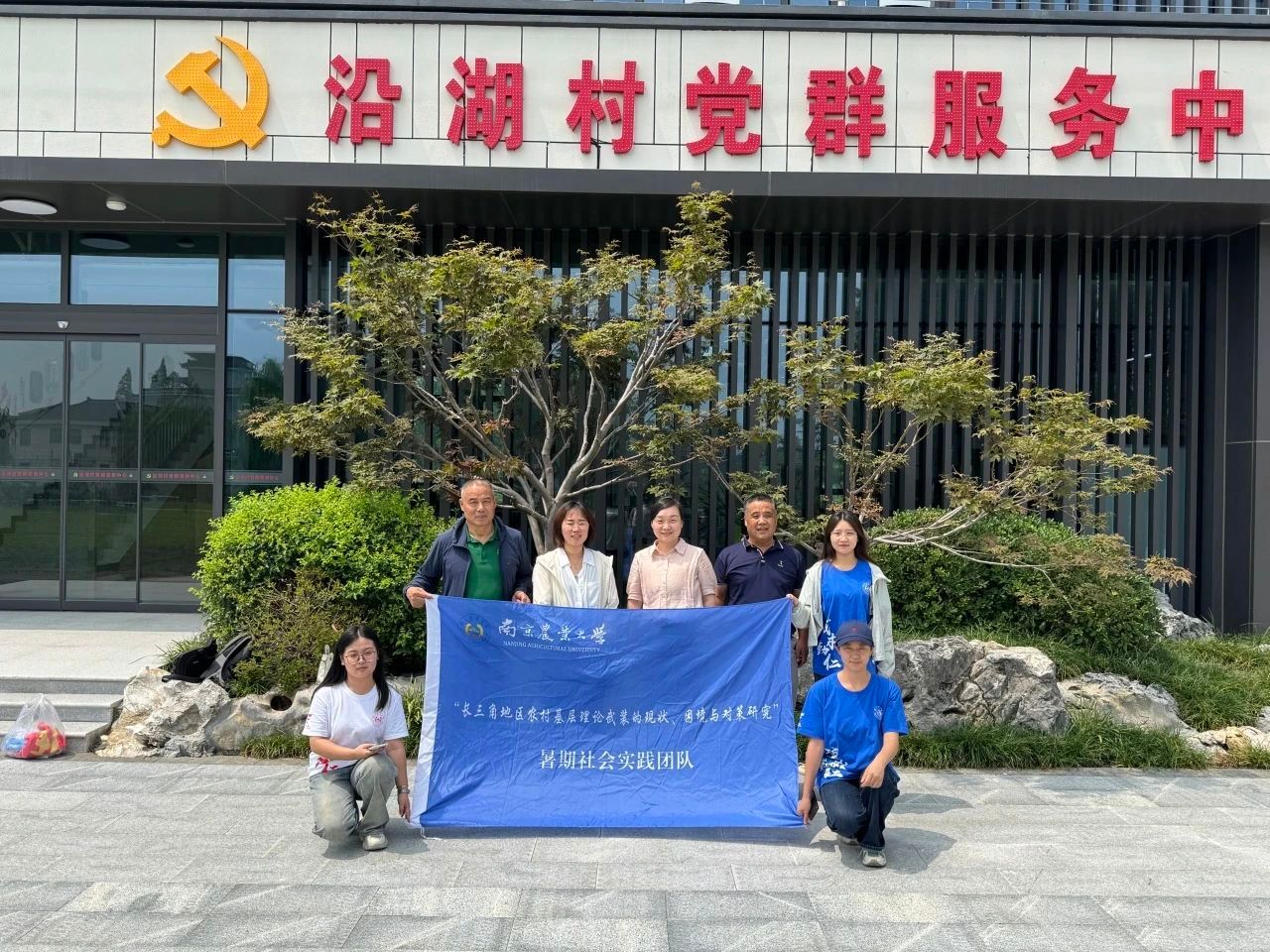

在扬州市邗江区方家巷社区,调研团队了解到社区构建了“多元主体、多维内容、多样形式”的立体化宣讲机制,将理论政策宣讲融入百姓日常生活;沿湖村则实现了“渔文化赋能振兴”的蝶变,“兴农人联盟” 基地中民俗展示与湖荡荷景相映,党建思想引领推动传统渔村蜕变为 “最美乡村”。

深耕地方样本,青年宣讲团解锁鲜活经验

在南通市崇川区,实践团实地探访钟秀街道“百姓宣讲工作室”,记录其通过“1+9+N”三级阵地实现理论全覆盖的创新实践。团队与区委组织部、宣传部深入座谈,重点学习“六青”培养工程经验——通过“青苗培育、青训锻造、青炼实践、青锐选拔、青廉教育、青骑兵实战”全链条培养模式,将年轻干部锻造成理论宣讲主力军。实践团成员还参与问卷调查与深度访谈,梳理出“理论宣讲+网格治理”“红色物业+微党课”等融合案例,为基层理论武装的青年化、本土化提供新思路。

在海安市,实践团重点调研“布谷乡音”理论传播工程,实地考察“布谷之家”孵化基地与徐进、刘万春等宣讲名师工作室。通过参与“30×50孵化工程”宣讲员培训现场,团队目睹百姓名嘴如何将党史故事、政策理论转化为“乡音土话”,并依托“1+10X+N”矩阵实现全域覆盖,以“最优最火最鲜活“有效解决“谁来讲、在哪讲、怎么讲“的问题,让实践团深刻感受到“让理论从书斋走向大地”的实践伟力。

校地共建:多方交流聚智慧,探索融合发展路径

团队与各地的村委干部、实践中心负责人、基层宣讲员等深入交流,为当地的理论武装提供南农马院方案。

在现有“南京农业大学马克思主义学院党建调研基地”的基础上,学院与溧水区石头寨村等4个乡镇(村)党委达成共建意向,在理论宣讲、红色资源挖掘和干部理论提升等方面形成具体方案,将持续为各地提供“定制化”理论武装支持。

学生们坐农家板凳、入百姓家门,用脚步丈量民情,用笔头记录民生。学院将持续推动这些凝结着青年智慧与汗水的调研成果转化,引导青年学子在服务乡村振兴的伟大实践中贡献更多“南农马院”的青春力量。

图文:马克思主义学院

校对:张嫦娥

审核:刘勇 杨博